Juntamente com outros 16 ativistas, Luaty Beirão foi preso a 20 de junho de 2015 por estar a ler uma adaptação do livro Da Ditadura à Democracia (um original de Gene Sharp). Foi levado para o estabelecimento prisional Calomboloca e colocado em isolamento. Esteve 36 dias em greve fome, em protesto contra uma detenção sem julgamento.

No livro que é publicado pela Tinta da China a 25 de novembro está o diário que Luaty escreveu nos primeiros 16 dias de prisão, num caderno que conseguiu esconder e, depois, fazer sair da prisão. Já em março deste ano, os ativistas foram julgados e condenados. A Luaty foi decretada uma pena de cinco anos e seis meses de prisão. Foi-lhe atribuída depois a liberdade condicional, em junho, antes de uma amnistia decretada pelas autoridades angolanas.

Este é o relato desses primeiros dias escrito por Mónica Almeida, mulher de Luaty Beirão. Um relato que o Observador publica em exclusivo e que recorda a detenção do músico e ativista e os primeiros dias da greve de fome.

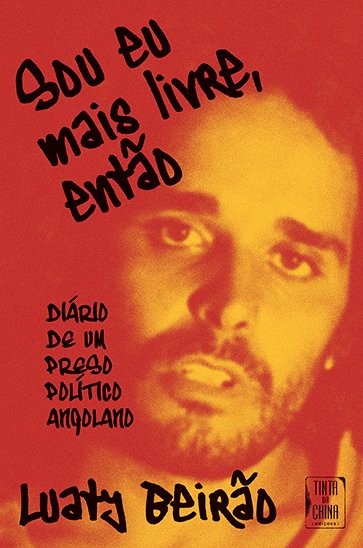

“Diário de um preso político angolano”, de Luaty Beirão (Tinta da China, editado dia 25)

«No dia 20 de Junho de 2015 tinha chegado a casa depois de fotografar um baptizado quando fui surpreendida pelo toque da campainha. Pela câmara vi o Luaty. Só quando abri a porta é que percebi que estava acompanhado. Não dei conta de que estava algemado.

O Luaty pediu-me que não deixasse entrar os senhores. Reparei que havia carros da polícia a impedir a rua. “Luaty, calma, eu quero colaborar”, disse. “Temos um mandado de busca e apreensão de materiais informáticos”, disse um senhor do SIC não identificado nem uniformizado. “E onde está o mandado?”, perguntei. O Luaty, muito calmo, voltou a dizer que não os deixasse entrar. “Vou contactar o meu advogado, aguardem por favor.”

Quando me preparava para fechar a porta surgiu um agente que a empurrou e me feriu um dedo. Comecei a correr para o telefone e entraram vários homens, alguns fardados e de armas em riste. Dirigiram-se ao meu estúdio como se já conhecessem a casa e começaram a tirar as coisas.

Fiquei nervosa, liguei a várias pessoas. Quando vi que iam levar um computador meu disse: “Não, por favor, não levem este, tem material do último congresso que fotografei do MPLA.” Um homem respondeu: “Não te preocupes, foi mesmo o MPLA que nos mandou e na segunda devolvemos tudo.” Começaram a chegar alguns familiares, que viram o aparato policial hostil. O Luaty continuava num canto da sala, quieto e algemado, sempre muito tranquilo e a tentar transmitir-me calma. O meu primo, que é advogado, assustou-se com aquilo e a tensão subiu.

Quando vi um deles a dirigir-se às escadas para ir até aos nossos quartos, onde a empregada estava com a minha filha, pus-me à sua frente de joelhos: “Não faça isso, tenho a bebé lá em cima, não faça isso.” Ele respeitou o meu apelo.

Levaram o Luaty. Fomos procurá-lo no Comando Geral, disseram-nos que ele não estava. Na 29.ª esquadra também diziam que não estava. E o meu mundo caiu.

Acabámos por encontrá-lo na 29.ª esquadra, onde passou a primeira semana. Levei-lhe comida e o saco-cama logo no dia 22. Fui firme e exigi que lhe entregassem a comida e dentro do meu alcance de visão. O Luaty gritou por mim e perguntou se eu não tinha perdido o saco de vista. Gritei de volta: “Não, amor.”

No dia seguinte levei mais comida e puxei conversa com um agente, que me garantiu que entregaria um bilhete ao Luaty. Escrevi-o em linguagem codificada: “Os frutos secos são a tua viagem e eu sou a tua mochila.” Queria dizer-lhe que estava a mandar os frutos secos para ele gerir tal como fizera na aventura Lisboa-Luanda a pé, em que eram o seu único alimento, e que eu estava ali para ele. O bilhete nunca foi entregue, mas ele percebeu a mensagem.

No sábado, quando o fomos visitar, disseram-nos que ele tinha sido transferido mas que não sabiam para onde. O meu cunhado ouviu alguém dizer que tinham ido para Calomboloca. Foi até lá, perguntou pelo Luaty, disseram que não estava lá.

No dia 28 de Junho, eu, o Pedro Beirão, o Rafael Marques, o Zé Duarte, a Paulinha, a Cristina Pinto e outras pessoas voltámos a Calomboloca. Perdemo-nos no caminho de terra batida, com capim alto de um lado e do outro. Seguimos devagar, em caravana, tentando descobrir onde ficava a cadeia. Ao fim de dez minutos, avistámo-la. Quando estávamos a chegar ao portão principal, vimos ao longe o Luaty. Aquele andar é inconfundível. E por ser clarinho – mulato ou branco – não restavam dúvidas. Começámos logo a buzinar.

Ficámos ali em pé, à espera que alguém nos deixasse entrar. Mais de uma hora depois apareceu o director da cadeia, senhor Agostinho, um homem negro de meia-idade, baixo, cabelos brancos e bigode, vestido com uma roupa desportiva, com uns olhos avermelhados que me lembraram logo o Bento Kangamba – olhos de quem bebe, ou bebeu, muito vinho, cerveja, maruvo, sei lá. Não me agradou.

Explicou que havia regras e que não era dia de visitas. No dia seguinte, foi até lá o MCK. Interditaram-no também, mas disseram-lhe que afixariam um papel com os dias permitidos.

A primeira vez que me deixaram ver o Luaty foi no dia 30, e encontrámo-nos numa sala próxima da reeducação, onde antes um senhor esteve a falar comigo durante uma hora para eu aconselhar o meu marido a não se meter em práticas impróprias. Dei-lhe a volta. Afirmei que não concordava com as práticas do meu marido (o que em parte era verdade – ninguém quer um marido na mira da polícia e do MPLA). Disse-lhe quem foi o pai do Luaty e o que eu achava sobre o país. Ele percebeu que eu seria “alheia” às práticas de manifestações, e concedeu-nos a sala por algum tempo.

Levava escondido comigo um iPod e uma folha com perguntas em forma de entrevista para que o Luaty me explicasse exactamente o que se tinha passado. Queria documentar e tentar dizer-lhe que estava a gravar. Ele não percebeu mas respondeu a tudo. Ainda tenho essa gravação. Ofereci uma tangerina ao senhor quando ele voltou.

O Luaty saiu com as mãos trás das costas, sempre com um ar tranquilo. Para mim era tudo novo. Tentei segurar-me com um sorriso, e o senhor disse: “És uma boa pessoa e uma peça fundamental para a mudança do teu marido. O partido gosta de ti.” Franzi a sobrancelha, abanei a cabeça em reprovação, dei as costas e fui-me embora.

Eu não sabia o que estava a acontecer. O Jornal de Angola noticiava GOLPE DE ESTADO, nas redes sociais pouco se falava, e tentei continuar a minha vida: ia para o trabalho, ninguém fazia ideia de quem eu era nem quem era o meu marido e aquilo que estávamos a passar.

A distância até Calomboloca era enorme, e tínhamos de nos organizar bem, por causa dos nossos compromissos profissionais. Tentámos que cada um de nós fosse pelo menos uma vez por semana levar comida ao Luaty, ou visitá-lo nos dias estipulados.

Quando a 10 de Julho o meu cunhado Pedro foi visitar o Luaty, tomou conhecimento de uma medida disciplinar através de palavras proferidas sobre José Eduardo dos Santos na sala da reeducação. O Luaty tinha ficado impedido de ter qualquer tipo de comunicação com o exterior durante dois meses, uma pena que só é aplicada a reclusos que agridam ou ponham em perigo a segurança da guarda prisional ou de outros reclusos. Para mim, foi o fim. Dois meses pareciam-me uma eternidade, e nem conseguia imaginar como seria para ele.

Escrevi muitas cartas ao meu marido, mas elas nunca chegaram. Até pedi uma audiência com o director para lhe mostrar a lei sobre o direito dos reclusos à privacidade. Ainda propus não selar os envelopes em casa, mas sim na frente deles – nada resultou.

Ao fim de 90 dias de prisão preventiva e sem podermos comunicar, viajei para Lisboa. Recebemos depois uma carta que o Luaty entregou ao irmão Kiari, comunicando que tinham decidido fazer greve de fome. Dizia que iria até ao fim caso o procurador não se pronunciasse em relação à prisão preventiva. Uma carta chocante, a despedir-se e a dizer que, caso morresse, queria ser cremado e que as cinzas fossem lançadas ao mar.

Quando regressei a Luanda já o Luaty estava no 12.º dia de greve de fome. Pedi que parasse, implorei. Continuou irredutível, tentou que percebêssemos as suas razões. Na semana seguinte era o aniversário da Luena, a nossa filha. Fui a Calomboloca com uma carta lembrando-lhe que a nossa Luena fazia dois anos e precisava do pai vivo. Nunca vi pessoa mais teimosa e convicta do que o meu amor.

Fizemos vigílias para que ele parasse, muitos apelos, mas tudo o que o Luaty queria era que a justiça fizesse o seu trabalho.

Quando foi transferido para o hospital, várias pessoas queriam vê-lo, mas só me deixavam entrar a mim, a mãe e os irmãos. Um dia abdiquei da minha visita para dar a vez à Vilma – amiga do Luaty, ex-namorada com quem mantém uma óptima relação de amizade. Ela tinha viajado para Luanda única e exclusivamente para o ver. Depois uma alma caridosa deixou que eu e a minha sogra entrássemos com ela. Ainda nos rimos por estarem “as mulheres da vida do Luaty” todas juntas.

Nessa altura, a exaustão já era imensa. Todos os dias acordávamos e corríamos para a clínica só para saber se ele ainda estava vivo.»