2005 marcou o início de uma profícua aliança entre o economista Steven D. Levitt, formado em Harvard e professor na Universidade de Chicago, e o jornalista Stephen J. Dubner, cujo papel é o de ajudar a tornar acessíveis às massas as ideias congeminadas pela mente brilhante do primeiro. Ao mesmo tempo que publicavam Freakonomics (2005) iniciaram um blog com o mesmo nome e em 2015, para assinalar o 10.º aniversário do blog, lançaram uma compilação dos melhores textos nele publicados (nem todos são da sua autoria, pois existem pontualmente autores convidados). É esse livro, When to rob a bank and 131 more warped suggestions and well-intended rants, que a Presença editou em Portugal com o título Quando roubar um banco: Um guia 100% freak para entender a economia e o mundo e tradução de Pedro Miguel Éloi Duarte.

“O senso comum está muitas vezes errado”

Freakonomics anunciava assim os seus propósitos: “É bom opinar ou teorizar sobre um assunto, como o género humano está habituado a fazer, mas, quando a atitude moral é substituída por uma avaliação honesta dos dados, o resultado é, frequentemente, uma nova e surpreendente visão das coisas. Pode dizer-se que a moral representa o mundo como as pessoas gostariam que o mundo funcionasse – enquanto a economia representa o modo como ele, de facto, funciona”. Os autores pretendiam despertar no leitor “uma nova e surpreendente visão das coisas” e fazer ver que “o senso comum está muitas vezes errado”, e, com efeito, o livro abre algumas perspectivas refrescantes e deleita-se em trocar às voltas ao senso comum.

A capa do livro Freakonomics

Freakonomics tornou-se num êxito planetário: vendeu quatro milhões de exemplares em apenas quatro anos e, 11 anos depois de editado, continua em 1.º lugar nos tops de vendas da Amazon USA e da Amazon UK no segmento “teoria económica”. Fez com que, em 2006, a revista Time elegesse Levitt como uma das “100 pessoas que moldam o nosso mundo” e deu origem, em 2009, a um podcast regular (Freakonomics Radio), e, em 2010, a um documentário homónimo.

https://youtu.be/GaGzVcWuyR4

[Trailer do documentário Freakonomics:]

Os descendentes de Freakonomics

Freakonomics deu origem a duas sequelas pela dupla Levitt & Dubner – SuperFreakonomics (2009) e Think like a freak (2014), ambos editados em Portugal pela Presença – e a livros semelhantes de outros autores, destacando-se entre os mais populares The undercover economist, de Tim Harford (editado pela Presença como O economista disfarçado), The armchair economist, de Steven E. Landsburg (editado pelo Clube do Autor como O economista de sofá), ou The natural economist, de Robert H. Frank (editado pela Casa das Letras como O economista natural).

Atendendo a que cada um destes títulos teve, por sua vez, várias sequelas, os livros que aplicam uma perspectiva económica à vida quotidiana são hoje um florescente sector editorial – o que justifica que também tenha surgido produção nacional para dar resposta à procura, como é o caso de O economista insurgente, de Miguel Botelho Moniz, Carlos Guimarães Pinto & Ricardo Gonçalves Francisco (A Esfera dos Livros).

Este tipo de livros parece encontrar grande número de entusiastas entre aqueles cujas leituras se confinam à imprensa económica, aos manuais de gestão e aos relatórios financeiros, mas também capta público de outras áreas, talvez por as revelações nele contidas parecerem surpreendentes a quem não possua conhecimentos básicos de estatística nem uma atitude analítica perante dados e números.

Infelizmente, a maioria destas obras está longe de corresponder ao entusiasmo que têm suscitado: estão invariavelmente redigidos numa prosa pedestre, as tentativas de humor são desajeitadas ou pueris e muitos assuntos são tratados com excessiva ligeireza. É frequente que enfermem de falta de foco, agrupando sob uma mesma capa reflexões com alguma originalidade e capítulos dedicados a explicar em moldes acessíveis conceitos básicos de manual de economia.

Uma particularidade enervante deste tipo de livros é o tom “chico-esperto” (smart ass, seria termo mais justo, mas fiquemo-nos pela expressão portuguesa, mais suave), que foi estabelecido pelo seminal Freakonomics. As obras seguintes de Levitt & Dubner amenizaram um pouco o tom sobranceiro, mas alguns dos seus discípulos não conseguem disfarçar que escrevem como se fossem o único cavalo numa manada de burros.

A sobranceria convive por vezes com uma auto-promoção despudorada e também aqui o padrão foi estabelecido pelo pioneiro: cada capítulo de Freakonomics é introduzido por um excerto de um artigo laudatório no The New York Times, da autoria de Dubner, tecendo loas às qualidades do “jovem economista mais brilhante da América”, que não é outro senão o seu parceiro Levitt.

Steven D. Levitt (à esquerda) e Stephen J. Dubner

O mais inesperado, atendendo a que o assunto são números, é a insistência na laboriosa e entorpecedora explicação por escrito de fenómenos e relações que se perceberiam muito melhor graficamente – adivinha-se aqui o receio de intimidar leitores incapazes de interpretar informação gráfica. Já a perspectiva estritamente materialista e filisteia que domina este tipo de obras não tem nada de inesperado.

O novo livro, tendo resultado de uma compilação de textos publicados num blog, é ainda mais superficial e disperso do que os livros anteriores da dupla. Alguns textos nem sequer têm a ver com “freakonomia”, ficando-se pela categoria de desabafos e considerações pessoais (são verdadeiramente inexplicáveis as páginas de cariz estritamente pessoal sobre a morte da irmã de Steven Levitt) e há uma profusão de textos sobre poker que só terá interesse para os entusiastas do jogo.

Entre os 134 posts coligidos, abordam-se em seguida alguns dos mais curiosos, discutíveis ou disparatados.

Steven Levitt, numa palestra na Universidade de Chicago

Se fosse um terrorista, como atacaria?

Este post de Levitt, publicado a 8 de Agosto de 2007, foi o que suscitou maior polémica desde que o blog existe. Levitt crê que a resposta é “quanto mais simples melhor”, pelo que sugere “armar 20 terroristas com espingardas e automóveis e planear uma acção em que comecem a disparar aleatoriamente, em momentos pré-determinados, por todo o país […] O caos seria incrível, sobretudo tendo em conta os poucos recursos de que os terroristas necessitariam. Seria também muito difícil apanhá-los”.

Ainda ninguém levou a cabo esta sugestão – ou talvez tenha tentado e o plano tenha sido desmantelado pelos serviços de contra-terrorismo – mas a verdade é que os ataques terroristas nos EUA e na Europa nos últimos anos têm, tal como preconizado por Levitt, recorrido a meios muito modestos – pense-se nas bombas-panelas de pressão da Maratona de Boston de 2013 – e visado alvos aleatórios, sem relevo político, religioso, económico ou mediático – pense-se no ataque ao Inland Regional Center de San Bernardino, Califórnia, em Junho de 2016 (ver “Terrorismo e especulação: A história é um círculo?“). O ataque com um camião na Promenade des Anglais, em Nice, a 14 de Julho de 2016, mostrou que nem sequer são necessárias armas.

Restos de uma das duas bombas improvisadas a partir de panelas de pressão que deflagraram durante a Maratona de Boston de 2013

Atendendo ao investimento dos Estados em medidas de contra-terrorismo, é este “terrorismo de proximidade”, que, por estar ao alcance de qualquer amador determinado é quase impossível de antever, que constitui hoje a maior ameaça. É pouco provável que os terroristas andem pelos blogs de economia em busca de ideias, mas de qualquer modo há assuntos sobre as quais mais vale guardar silêncio, pelo que se percebem as reacções indignadas que este post suscitou. Levitt não será um “traidor” nem um “imbecil”, como o acusaram alguns leitores, mas é leviano e não tem consciência da sua leviandade – a sua preocupação primordial é mostrar como é esperto e capaz de pensar “fora da caixa”.

Um alternativa à democracia?

Neste post, em que começa por declarar, desdenhosamente, que “a maioria das análises teóricas das virtudes e vícios da democracia faz-me bocejar”, Levitt defende um novo sistema de votação proposto pelo economista Glen Weyl (investigador na Microsoft e eleito pela Pacific Standard como um do “30 pensadores de topo com menos de 30 anos”), em que “cada eleitor pode votar tantas vezes quanto quiser”, desde que pague de “cada vez que vota [sendo] a quantia que tem de pagar elevada à segunda potência do número de votos que coloca na urna” (ou seja, se o primeiro voto custa um euro, o segundo custa quatro, o terceiro nove, o quarto 16 e assim sucessivamente).

À previsível crítica de que este sistema de “voto quadrático” favorece os ricos, Levitt contrapõe, candidamente, que “os ricos consomem mais de tudo – porque não deveriam consumir mais influência política? No nosso [dos EUA] sistema actual de contribuições para as campanhas, não há dúvida de que os ricos já têm mais influência que os pobres”.

Se a ideia é sinistra, a argumentação de Levitt é asinina: não é por existir já uma situação injusta que é legítimo agravá-la. Se é mau que os ricos tenham poder para influenciar indirectamente o resultado das eleições, ao financiarem as campanhas políticas, ao colocarem as suas empresas de media ao serviço do seu candidato (veja-se o caso Berlusconi) ou ao moldarem os votos dos outros eleitores mediante subornos (de electrodomésticos a promessas de emprego), é ainda mais iníquo que, além disso, possam, de forma directa e legal, comprar o resultado das eleições através do “voto quadrático”.

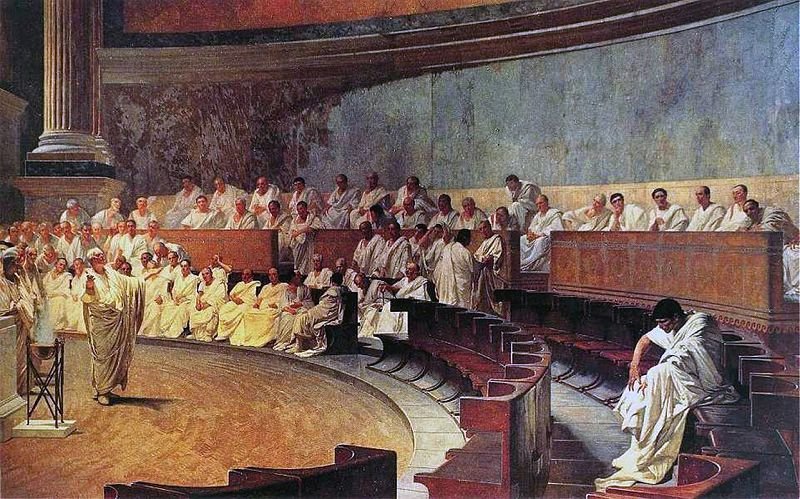

De qualquer modo, a proposta de Weyl não traz nada de novo: o sistema político em que os ricos mandam mais do que os restantes cidadãos existe há muitos séculos e chama-se plutocracia. A República Romana não foi, sob a fachada do “governo dos cidadãos”, outra coisa senão uma plutocracia. O cargo de senador era acessível apenas a quem tivesse uma fortuna de um milhão de sestércios – Schiedel & Friesen, que estudaram o tema, estimam que a fortuna média do senador romano seria de cinco milhões de sestércios.

Sessão do Senado romano: Cícero acusa Catilina. Fresco de 1899, por CesareMaccari, no Palazzo Madama, em Roma, que é, presentemente, a casa do Senado da República Italiana

Aos senadores, seguia-se, na hierarquia socio-política, a classe equestre, cujos membros detinham uma fortuna média de 600.000 sestércios, e cinco classes numeradas em função da riqueza; a última classe, que não detinha riqueza, era a dos proletarii e era, obviamente, a mais numerosa.

Na Comitia Centuriata, uma das três assembleias legislativas previstas na constituição romana, estavam representados todos os cidadãos romanos, mas os votos não eram distribuídos segundo o modelo um-cidadão-um-voto, mas de acordo com um número fixo e arbitrário de votos atribuído a cada classe: a classe equestre tinha 18 votos, a primeira classe numerada tinha 80 votos; as restantes quatro classes numeradas e os proletarii tinham, em conjunto, 95 votos – o que significa que os 98 votos das duas classes mais ricas bastavam para obter maioria absoluta.

Marco Licínio Crasso, general, senador e cônsul, foi o homem mais rico de Roma Antiga. Conseguiu dilatar os sete milhões de sestércios que herdou do pai até 170-200 milhões de sestércios, fortuna amealhada em actividades como o comércio de escravos e recorrendo a expedientes como apropriar-se dos bens daqueles que mandava executar, ou adquirir a preço irrisório bairros de Roma que tinham sido devastados pelo fogo

Uma vez que os ricos dominavam a política romana, faziam aprovar leis que mantinham ou reforçavam o status quo – de acordo com as estimativas de Schiedel & Friesen, a elite de 1% no topo da sociedade romana deteria 16% de toda a riqueza. Se isto sugere que a Roma Antiga era uma sociedade desigual, que dizer dos EUA dos nossos dias, em que o 1% do topo detém 30-40% de toda a riqueza?

Acontece que os EUA em que Levitt & Dubner vivem são uma das sociedades mais plutocráticas do mundo democrático. O candidato presidencial republicano Donald Trump, cuja fortuna está presentemente estimada em 3.700 milhões de dólares (a robustez de alguns dos seus negócios tem sido erodida pelas barbaridades que veio proferindo ao longo da campanha), é hoje a faceta mais estridente do domínio plutocrático da política americana.

O Boeing 757 particular de Donald Trump

Mas convirá não esquecer figuras como Mitt Romney, que foi candidato presidencial republicano nas eleições de 2012 e detém, com a esposa, uma fortuna actualmente avaliada em 190-250 milhões de dólares; Ross Perot, candidato presidencial (independente) em 1992 e 1996 e cuja fortuna está estimada pela Forbes em 4.100 milhões de dólares (o que faz dele a 129.ª pessoa mais rica dos EUA, dados de 2016); ou Michael Bloomberg, mayor (republicano) de Nova Iorque entre 2002 e 2013 e cuja fortuna foi estimada pela Forbes em 43.300 milhões de dólares (o que faz dele a 6.ª pessoa mais rica dos EUA, dados de 2016).

O acolhedor salão de uma das mansões de Michael Bloomberg – esta fica em Chelsea, Londres, e está avaliada em 25 milhões de libras

Deste clube fazem também parte Bill Haslam, governador (republicano) do Texas, cuja fortuna de 2.000 milhões de dólares faz dele o detentor de cargo público mais rico dos EUA (Haslam foi CEO da cadeia de lojas Saks Fifth Avenue); Mark Dayton, governador (democrata) do Minnesota, com uma fortuna de 1.600 milhões de dólares (a sua família é dona da cadeia de lojas Target); Darrell Issa, que detém uma fortuna de 456 milhões de dólares (é um dos principais fabricantes de alarmes para automóveis), que faz dele o mais rico membro do Congresso (onde é representante da Califórnia, pelo Partido Republicano); ou o Secretário de Estado John Kerry (democrata), que detém, em conjunto com a esposa (da família Heinz, proprietária da marca de ketchup homónima), 236 milhões de dólares. Em 2015, entre os 534 membros do Congresso, 268 eram milionários.

Pode fazer-se remontar esta inclinação plutocrática até ao “pai fundador” e primeiro presidente dos EUA, George Washington, que foi um dos homens mais ricos da América do Norte, embora a sua fortuna, que se estima ter rondado um milhão de dólares em 1799 (e que equivaleria a 19.9 milhões pelos padrões de 2014), faça fraca figura ao pé dos nomes acima citados.

Apesar de viver num país em que a política está nas mãos de milionários e em que não existem tempos de antena gratuitos e iguais para todos os candidatos nas televisões e rádios e os candidatos compram espaços de propaganda política nos media como se compra espaço para anúncios comerciais, Steven Levitt acha que o sistema eleitoral deve dar ainda mais poder aos ricos…

Candidato tenta persuadir eleitores. Quadro de George Caleb Bingham, 1853-54

Levitt parece ter um entendimento muito deformado e equivocado do que é a democracia, uma vez que em Novembro de 2005 publicou (com Dubner) um artigo no The New York Times (reproduzido por cá, pouco depois, no Dia D, um suplemento económico, de vida breve, do jornal Público), em que argumenta que os cidadãos que saem de casa para votar estão a perder o seu tempo, pois são raríssimos os casos em que uma eleição foi decidida pelo voto de um eleitor. Levitt, que costuma fazer questão de “ser do contra”, apresenta, apoiando-se num estudo sobre eleições estaduais nos EUA, o argumento do senso comum, pois isto é também o que os eleitores abstencionistas invocam tipicamente quando sentem necessidade de justificar a sua inércia, tibieza, ignorância ou simples (e legítimo) desinteresse pela política: “para quê votar, se o meu voto não muda nada?”. Após o inesperado triunfo do Brexit houve eleitores britânicos que, embora preferindo que a Grã-Bretanha ficasse na União Europeia, se tinham abstido ou tinham votado a favor da saída, como sinal de desagrado pela classe política, e vieram depois exprimir o seu choque pelo resultado: “Não fazia ideia de que o meu voto contava!”.

Assembleia de voto. Quadro de GeorgeCalebBingham, 1852

Eis algo que a maioria dos eleitores e Steven Levitt, distinto professor de Economia na Universidade de Chicago, ainda não perceberam após tantos anos de eleições: em democracia, nenhum voto é decisivo, mas todos os votos contam. A ideia de que só valeria a pena votar se o voto desse eleitor mudasse o resultado é uma manifestação de egocentrismo e estultícia que só é desculpável em crianças de cinco anos de idade. Aliás, a situação em que o voto de uma só pessoa define o resultado de uma eleição tem um nome: tirania.

Após a contagem dos votos, o anúncio dos resultados. Quadro de George Caleb Bingham, 1854-55

Carnívoros agnósticos e aquecimento global

A argumentação do texto (de James McWilliams) é que os ambientalistas que pretendem travar o aquecimento global lutando contra a queima de combustíveis fósseis, deveriam antes direccionar os seus esforços para que todo o planeta adoptasse uma dieta vegan, pois esta reduziria as emissões de gases com efeito de estufa em 87% – por comparação, uma dieta que tenha a preocupação de assegurar a produção de carne e lacticínios seja sustentável apenas reduz em 8% as emissões de gases com efeito de estufa e uma dieta que prescinda de ruminantes (grandes emissores de metano, que é um gás de efeito de estufa 30 vezes mais poderoso que o dióxido de carbono) substituindo-os por outras fontes de carne causará uma redução de 50%. A conclusão é que “o veganismo global poderia fazer mais do que qualquer acção para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa”, mas que os ambientalistas preferem não enveredar por este combate porque comer carne representa uma escolha pessoal e uma fonte directa de prazer e as pastagens com vacas têm um valor pictórico romântico, enquanto “a central eléctrica a carvão simboliza […] uma intrusão opressiva nas nossas vidas”.

Há uma parte de verdade na argumentação de McWilliams, mas também há uma componente de falácia e simplismo. A verdade é que, sendo o Homo sapiens estruturalmente omnívoro, apenas uma fracção da população terá predisposição e força de vontade para adoptar uma dieta vegan – e mesmo entre os vegans (e os vegetarianos menos radicais) há quem viva permanentemente dilacerado entre os seus instintos e o que a consciência ambiental ou ética lhe dita. Por outro lado, aquilo a que assistimos hoje é que, enquanto entre os estratos sociais mais abastados dos países desenvolvidos há alguma adesão ao veganismo, nos países em desenvolvimento – e em particular no populoso Sudoeste Asiático – onde o rendimento médio per capita tem vindo a subir substancialmente, há centenas de milhões de pessoas que têm o ensejo, pela primeira vez nas suas vidas, de começar a abandonar dietas essencialmente vegetarianas (algumas delas pobres e monótonas) e a consumir carne regularmente, de onde resulta que o consumo global de carne per capita está a aumentar. Aliás, Portugal espelha bem essa tendência: o consumo de carne per capita aumentou 70% entre 1970 e 2000.

“Banca de carne (com a Sagrada Família a distribuir esmolas)” (1551), por Pieter Aertsen

Se é indiscutível que a redução do consumo de carne é benéfica para o planeta (e, em muito casos, para a saúde), não se percebe a necessidade de pôr a questão apenas em termos de “sim” e “não”. Enquanto convencer toda a população global a tornar-se vegan é uma tarefa inexequível – excepto sob o jugo de uma tirania planetária vegan – já é razoável fazer campanha para que todos moderemos o consumo de carne. Uma campanha global de conversão ao veganismo só conseguiria seduzir uma minoria e, por conseguinte, teria um impacto pequeno nas emissões de gases com efeito de estufa (muito longe dos teóricos 87%), enquanto teria mais probabilidade de sucesso uma campanha para a redução do consumo de carne per capita a metade (apontando, portanto, a uma redução de emissões de 43%), por não obrigar as pessoas que gostam de carne a prescindir dela.

Mas o veganismo e o vegetarianismo têm muito de crença religiosa e costumam estar menos preocupada com a defesa do ambiente do que com o sentimento de self-righteousness decorrente da pertença a uma seita que segue os preceitos “correctos”, o que é comprovado pelo facto de muitos dos que pugnam pelo veganismo serem também possuidores de animais de estimação carnívoros.

Secção de alimentos para animais de um supermercado

A pegada de carbono média de um cão de companhia equivale à de dois SUVs e boa parte dela é imputável aos 160 Kg de carne que o animal consome anualmente (ver “Há animais mais iguais do que outros?“). A substituição de todos os cães e gatos de estimação por coelhos e canários seria muito benéfica para o aquecimento global, mas não tem propugnadores. Porque será?

Será que precisamos realmente de produzir os nosso próprios alimentos?

A auto-produção de alimentos ou, pelo menos, o recurso exclusivo a produtos de origem local é outro dos pontos cruciais dos defensores do meio ambiente e da alimentação saudável. Porém, depois de uma experiência pouco feliz de fabrico de gelado caseiro, Stephen Dubner ficou com dúvidas de que os alimentos produzidos localmente (ou pelo próprio consumidor) sejam mais baratos e mais benéficos (ou menos lesivos) para o ambiente e foi consultar a literatura sobre o assunto. Christopher L. Weber & H. Scott Matthews, num artigo publicado em 2008 na revista Environmental Science & Technology, concluíram que, para os EUA, o transporte representa, em média, apenas 11% das emissões de gases com efeito de estufa associados ao ciclo de produção e consumo dos produtos alimentares e apenas 4% correspondem ao transporte entre o produtor e o retalhista.

As economias de escala decorrentes da divisão do trabalho, da especialização e da produção em massa traduzem-se em menor consumo de energia, recursos e trabalho por unidade produzida e, logo, em menor impacto ambiental e preços mais baixos. A produção individual pode proporcionar exercício físico e um sentimento de realização (e até ter efeito psicoterapêutico), mas é tão pouco eficaz que acaba por ser mais danosa ambientalmente. É também mais cara, apesar de os seus devotos poderem não dar por isso, por não fazerem uma contabilidade rigorosa aos gastos em água, sementes, adubos & pesticidas (ou seus sucedâneos naturais, no caso da agricultura biológica), aquisição de utensílios, trabalho e deslocações.

Hortas urbanas, Nova Iorque

É provável que muitos urbanitas que se julgam perto de atingir a “santidade carbónica” por cultivarem os legumes que consomem na sua horta urbana acabem por emitir mais gases com efeito de estufa só nas deslocações de automóvel entre a casa e a horta do que se tivessem uma dieta “ambientalmente irresponsável” assente em kiwis da Nova Zelândia, mangas do Brasil e maçãs da Argentina. Mesmo quando o consumidor não é produtor, a forma como faz compras – meio de transporte utilizado, distância percorrida, frequência de viagens – pode ter muito mais peso nas emissões totais de gases com efeito de estufa do que a origem mais ou menos remota dos produtos.

Claro que em todos estes processos há complexos trade offs a considerar: fazer menos viagens e comprar maiores quantidades de cada vez reduz o consumo de combustível, mas gera maior desperdício de produtos perecíveis.

Carregamento de kiwis num porto da Nova Zelândia

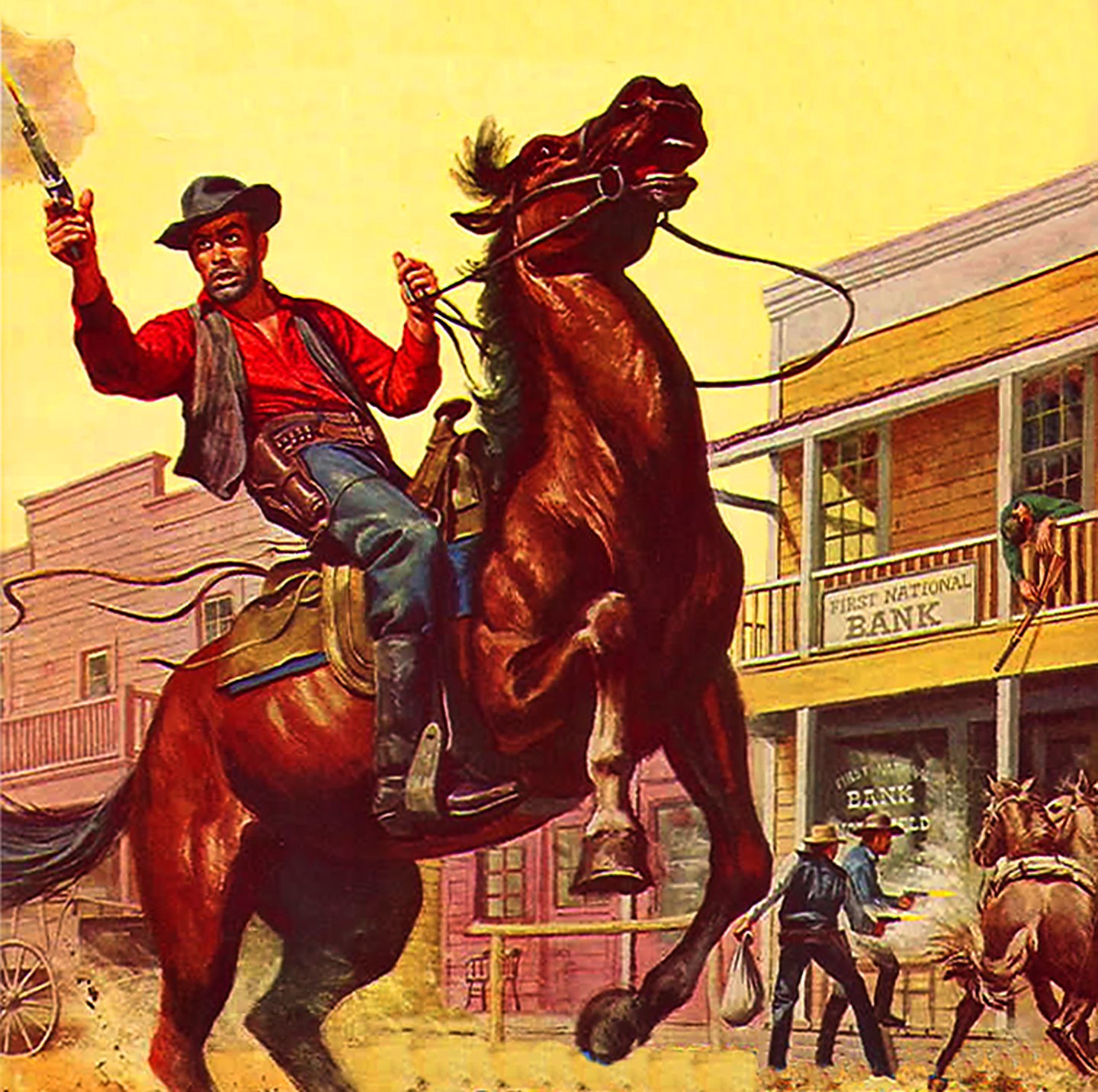

Quando roubar um banco

Nos últimos anos temos vindo a perceber, da forma mais dura, que a abordagem mais eficaz para roubar um banco é fundar um banco. O texto que dá nome ao livro ocupa-se, todavia, não do “como” mas do “quando”: consultando as estatísticas do FBI, Dubner descobriu que os assaltos a bancos nos EUA não se distribuem uniformemente: são mais frequentes à sexta-feira (1042 assaltos por ano), seguindo-se a terça-feira (922), a quinta-feira (885), a segunda-feira (858) e a quarta-feira (842); são também mais frequentes da parte da tarde do que de manhã. Porém Dubner não sugere explicação alguma nem faz comentários à distribuição – para que puxou o assunto se não tem nada a dizer?

A única revelação surpreendente do texto é o baixo retorno que esta actividade tão arriscada proporciona: nos EUA, cada assalto rende em média 4120 dólares (esta média não contabiliza os assaltos que redundam na prisão do assaltante, o que acontece em 35% dos casos). Mais surpreendente ainda é a discrepância para os dados relativos aos bancos britânicos, que apuraram um rendimento médio por assalto de 30.000 dólares (apesar de esta média englobar todos os assaltos, incluindo os que redundaram na prisão do assaltante). Também isto não suscita nenhuma interpretação ou comentário de Dubner – e este é supostamente um livro que nos desafia a ser analíticos…

Ilustração de capa do número de Junho de 1958 da For Men Only Magazine

Que vantagem há em jogar em casa?

Dubner cita Scorecasting, um livro de Toby Moscowitz & Jon Wertheim que confronta resultados de jogos dos campeonatos americanos de baseball, hóquei no gelo, futebol americano, basquetebol e futebol e conclui que jogar em casa é sempre benéfico – a vantagem é marginal no baseball (53.9% de vitórias em casa), mas considerável no futebol (69.1% de vitórias em casa). As justificações usuais para a vantagem de jogar em casa estão no facto de a equipa da casa não sofrer o desgaste da viagem, estar mais familiarizada com o terreno e ter o apoio dos espectadores, embora nenhuma delas explique a discrepância da vantagem “caseira” entre o baseball e o futebol.

Moscowitz & Wertheim analisaram os jogos e não detectaram diferenças significativas de desempenho dos jogadores quando jogam em casa ou fora, mas “descobriram que as equipas da casa gozam de um ligeiro tratamento preferencial por parte dos árbitros”.

Estes “não decidem deliberadamente dar vantagem à equipa da casa, mas sendo criaturas sociais […], assimilam a emoção da assistência da casa e, por vezes tomam decisões que tornam muito feliz uma multidão próxima e barulhenta”. Esta teoria foi confirmada por um estudo de Thomas Dohmen sobre a liga de futebol alemã, que concluiu que “a vantagem de jogar em casa era menor nos estádios que têm uma pista de corrida em torno do campo”, por neste caso o árbitro ficar mais afastado da pressão da multidão. A justificação para a discrepância acima assinalada entre o baseball e o futebol resultará de a natureza intrínseca e as regras do futebol concederem ao árbitro maior poder para influir no resultado do jogo.

A teoria é plausível e parece dar razão aos energúmenos que passam o jogo a bombardear o árbitro com assobios e insultos.

Será que devemos deixar que os ciclistas da Volta a França se dopem?

Para Dubner, a resposta é sim e a argumentação é a seguinte: seja como for, os ciclistas já se dopam, por isso é “altura de conceber uma lista aprovada de agentes e processos de aumento de desempenho […] e deixar que toda a gente corra em condições relativamente iguais” (presumindo que todos os concorrentes têm dinheiro para pagar doping topo de gama).

É um cenário promissor. Só falta aliciar a Pfizer, a Roche, a GlaxoSmithKline, a AstraZeneca e a Bayer para formarem as suas próprias equipas de ciclismo. E porquê restringir a liberalização do doping ao ciclismo quando todas as outras modalidades também iriam beneficiar com atletas “quimicamente motivados”?

Os ciclistas de alta competição e os economistas neo-liberais têm uma coisa em comum: há muito que se esqueceram da razão porque pedalam. O que terrível é que esse esquecimento tem consequências bem mais graves no caso dos economistas do que dos ciclistas.

Subornar miúdos para se esforçarem mais nos testes

Segundo Levitt, “utilizamos incentivos financeiros para motivar muitas actividades na vida”, por isso não há mal algum em pagar aos miúdos pelas notas que obtêm nos exames. E uma vez que já há pais que adoptam essa prática com os seus filhos (o próprio Levitt conta que, quando andava na escola secundária, recebia 25 dólares por cada 18 que obtinha), também não haverá mal em que seja a escola ou o Estado a fazê-lo, prossegue o raciocínio de Levitt. E, tomando em consideração o argumento de Dubner em prol da liberalização do doping no ciclismo, pode presumir-se que também se deveria permiti-lo nos estudos – afinal já há tantos miúdos a doparem-se para os testes e exames… O que conta são os resultados, pouco importa como lá se chega, não é?

Se tomarmos Levitt como exemplo, parece que há um inconveniente sério em alicerçar a educação dos jovens no suborno e na convicção de que o lucro é o único móbil da acção humana: é que quando crescem se tornam numas criaturas que se encaixam perfeitamente na definição de cínico que é dada pela personagem Lord Darlington em Lady Windermere’s fan, de Oscar Wilde: “um homem que conhece o preço de tudo, mas não sabe o valor de nada”.